2025-07-13 24

京剧名宿周云霞,在80岁时的采访中表达过,当下的她最想做的事,是“希望把自己身上的这些东西能够尽快地传承下去”,只要有人肯学,周老师表示不要钱,有一杯水就行。

《京剧常识》中有这样一个观点:

京剧文化的繁荣,有赖于年轻一代的参与和喜爱,而从小接受教育、熏陶,是使京剧文化得以传承的关键。新一代的京剧名家和真正有鉴赏力的观众,应该就在未来的这一代青少年当中。

2022年版的《义务教育艺术课程标准》,确实也将戏曲的教学内容,融入到了8-9年级孩子们的学习中。

但走出校门的几堂课,更多的熏陶,其实在生活中。

生活中,现在的孩子们对戏曲的关注度高吗?

环顾周围的孩子们,也可能是见过的孩子不算多,他们对戏曲的关注极少极少。至少,在我们家,之前,未曾主动去接近有关戏曲的内容。

为什么说“之前”?因为遇到了《中国经典故事》这套童书。

读了《中国经典故事》之后,孩子对戏曲多了一些了解,也多了一些兴趣。

故事完全不够看

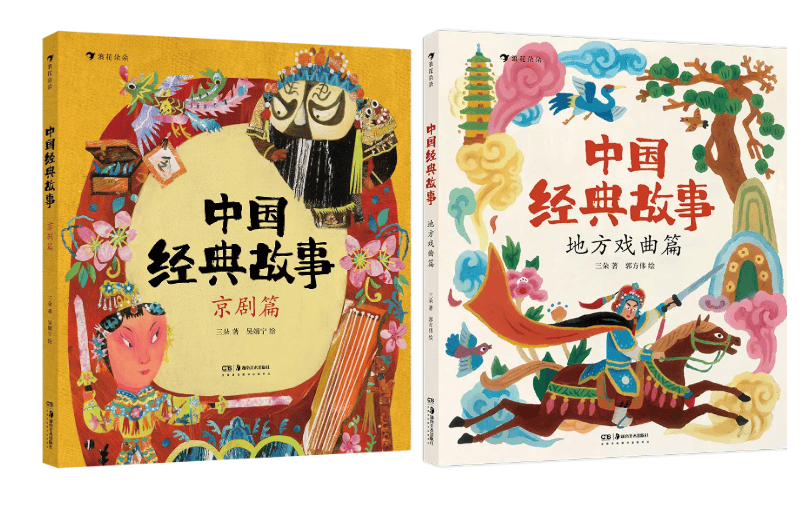

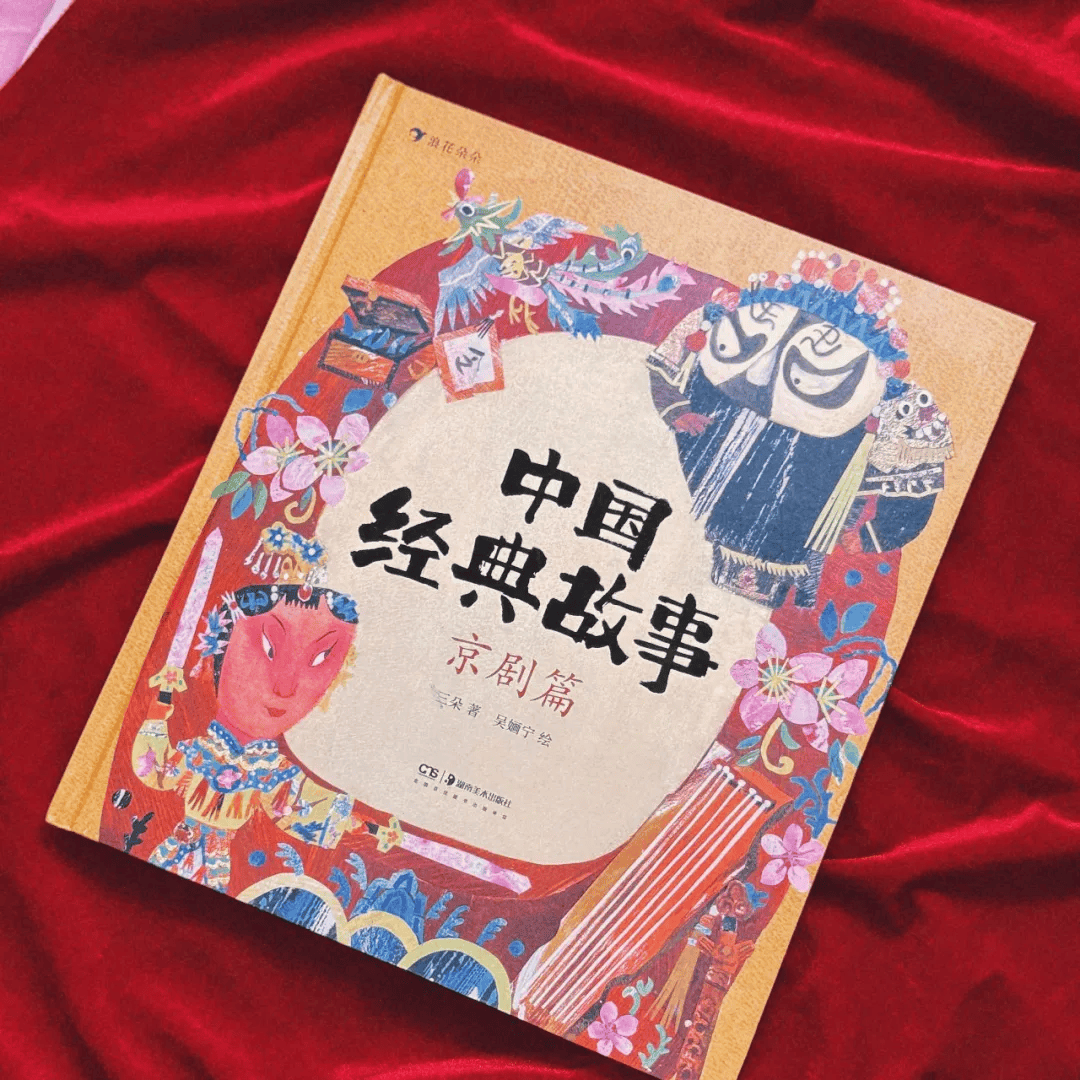

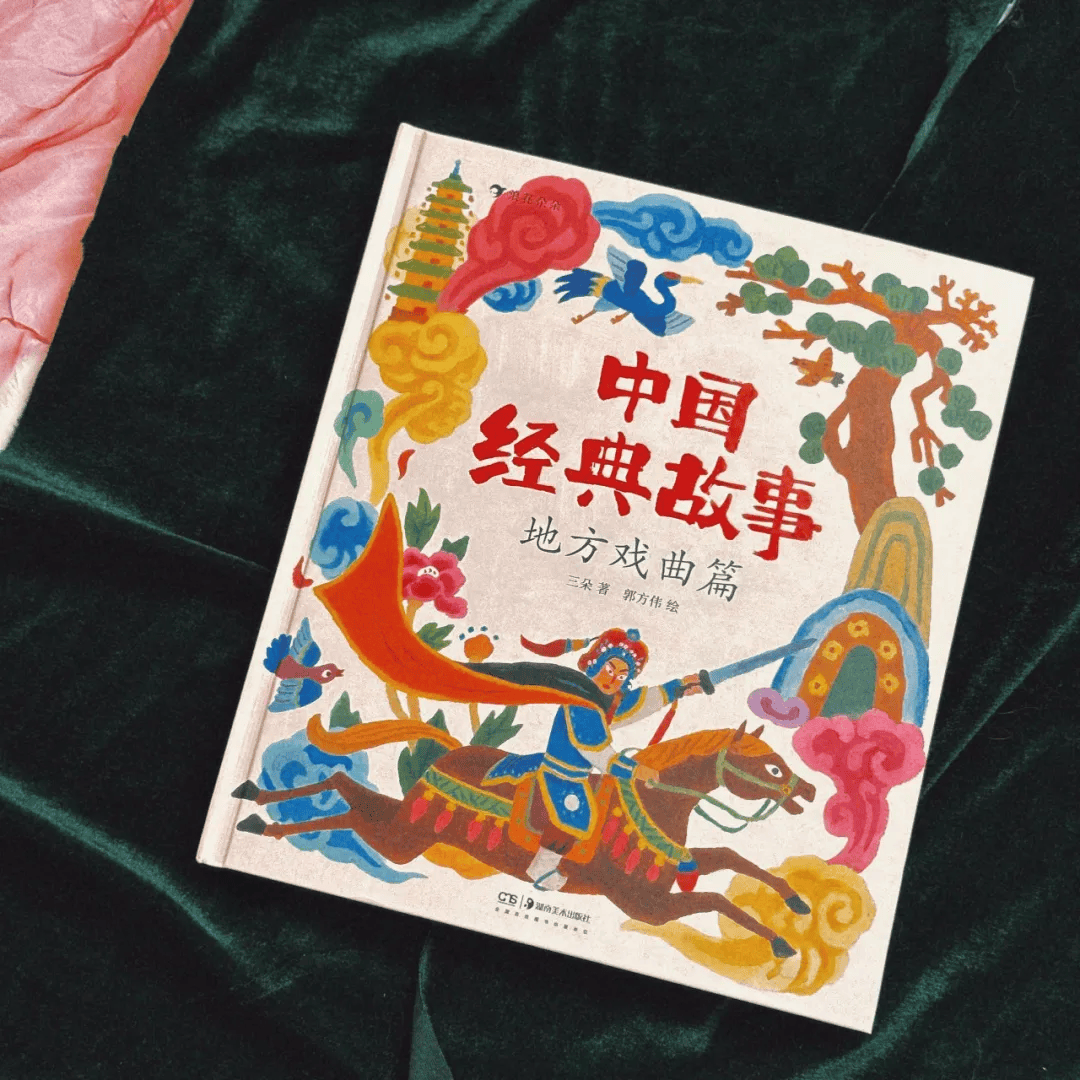

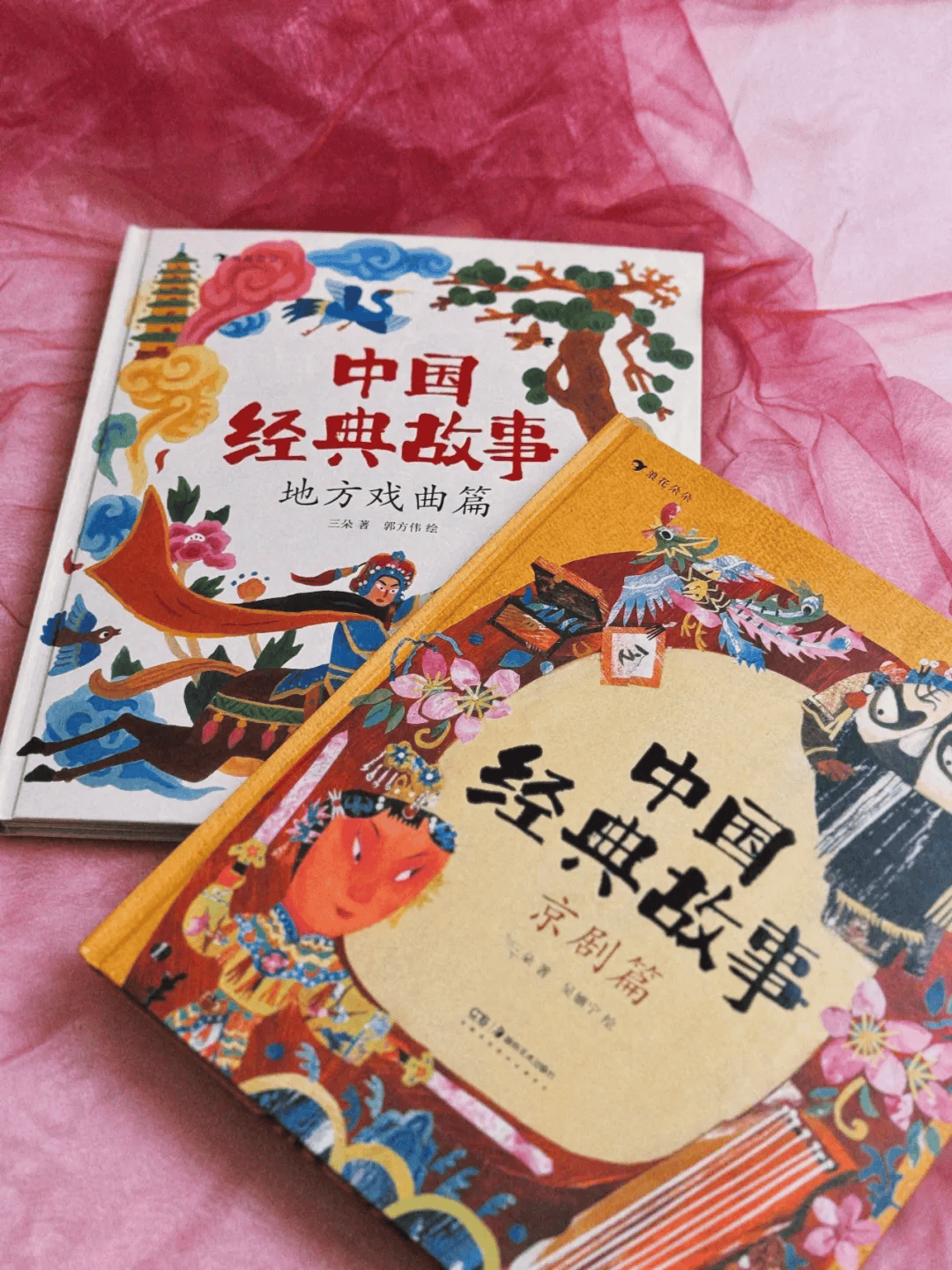

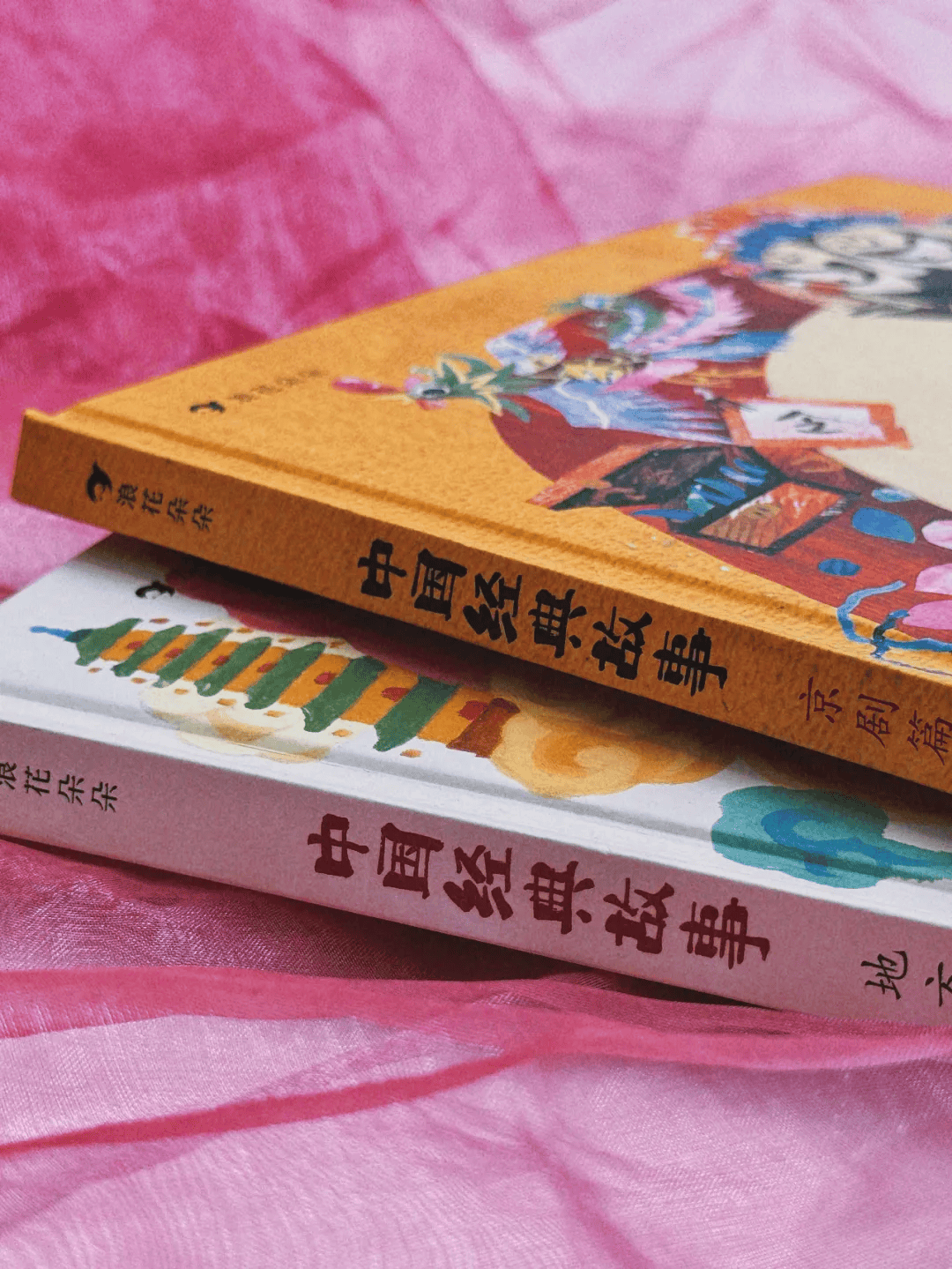

《中国经典故事》一共两册:《中国经典故事:京剧篇》《中国经典故事:地方戏曲篇》

里面的故事,孩子们或多或少都有过了解。

展开全文

《中国经典故事:京剧篇》里的故事:

《赵氏孤儿》

《霸王别姬》

《空城计》

《穆桂英挂帅》

《打龙袍》

《赵氏孤儿》

《霸王别姬》

《空城计》

《穆桂英挂帅》

《打龙袍》

尤其是《霸王别姬》、《空城计》,孩子们在不同的童书版本中都读过。

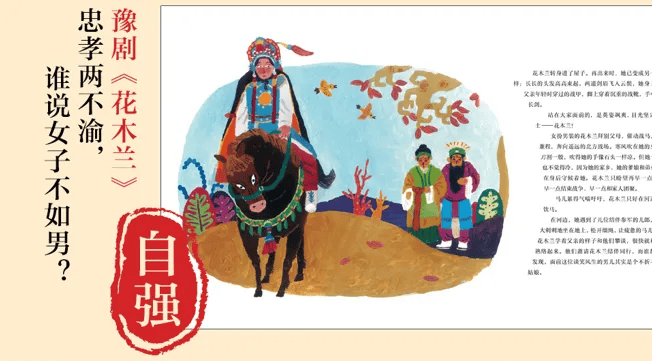

《中国经典故事:地方戏曲篇》里的故事:

《南柯记》

《天仙配》

《花木兰》

《三娘教子》

《张飞审瓜》

《珍珠塔》

《南柯记》

《天仙配》

《花木兰》

《三娘教子》

《张飞审瓜》

《珍珠塔》

前两天,老二嘴里念叨着的还是木兰诗。

这些熟悉的故事,在《中国经典故事》里,读来是什么感觉?

不够看。

完全不够看。

看完故事最后一页的反应是:这就结束了?

这么好看的故事,得多来点。

《中国经典故事》的文字内容,由毕业于中国戏曲学院戏曲文学系的三朵所写。每个故事在2000字左右,不会太长的篇幅,很适合刚开始有阅读习惯的孩子。

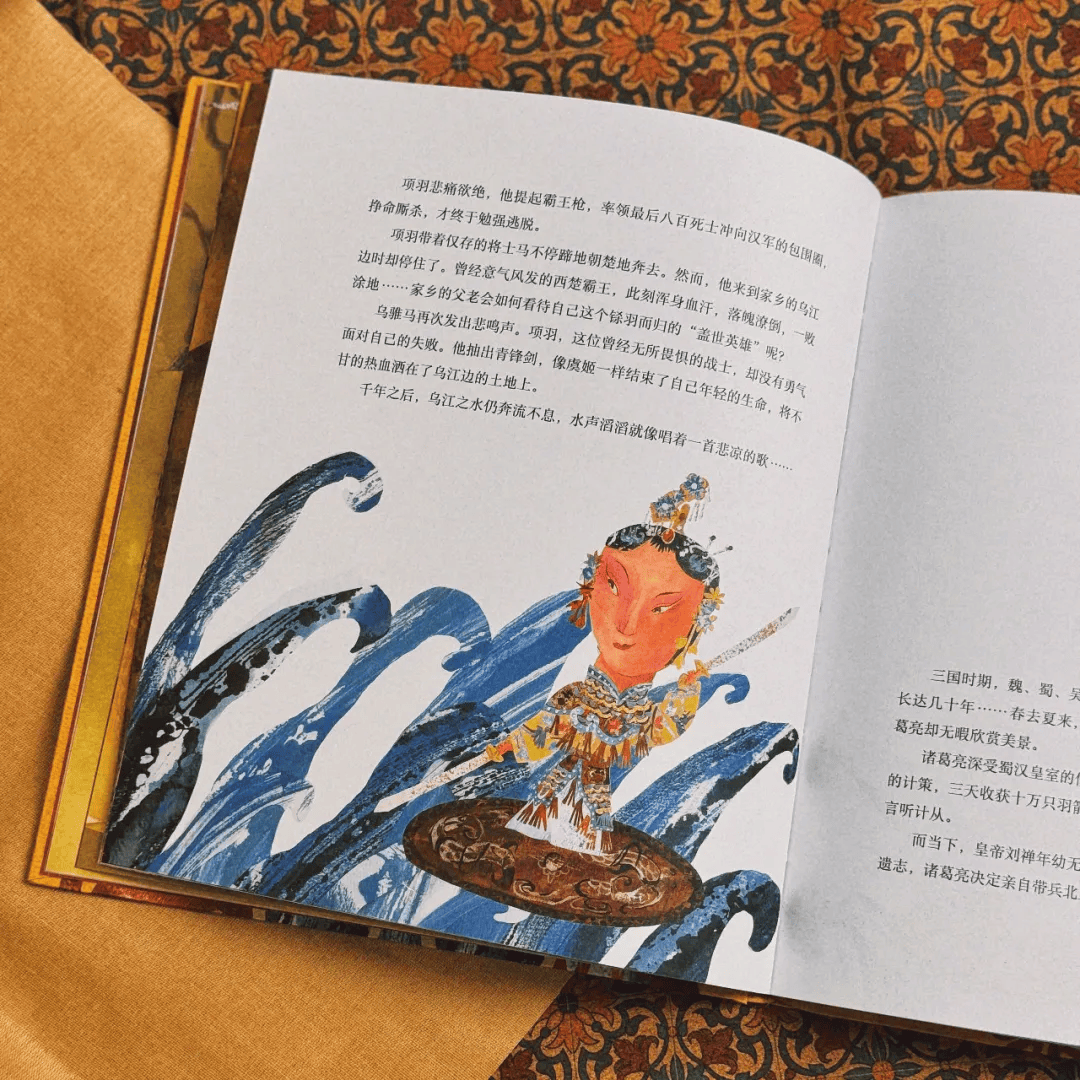

《中国经典故事》的故事呈现,还有一个很特别的点,在于每一个故事中都带有唱段。比如《中国经典故事:京剧篇》中的《霸王别姬》里,项羽唱到:

力拔山兮气盖世,时不利兮骓不逝;骓不逝兮可奈何,虞兮虞兮奈若何!

力拔山兮气盖世,时不利兮骓不逝;骓不逝兮可奈何,虞兮虞兮奈若何!

《中国经典故事:地方戏曲篇》的《花木兰》里,有长长的一段:

刘大哥讲话理太偏,谁说女子享清闲。

男子打仗到边关,女子纺织在家园。

刘大哥讲话理太偏,谁说女子享清闲。

男子打仗到边关,女子纺织在家园。

这些戏曲唱段,带来了不一样的阅读乐趣。这种阅读乐趣,就是加拿大学者佩里·诺德曼在《儿童文学的乐趣》里提到的:

乐之文本:这种文本让人感到满足、充实、心情愉快;它源于文化且不会打破文化,是跟舒适的阅读实践联系在一起的。

乐之文本:这种文本让人感到满足、充实、心情愉快;它源于文化且不会打破文化,是跟舒适的阅读实践联系在一起的。

孩子们对戏曲不了解?没关系,读一读《中国经典故事》的京剧篇与地方戏曲篇,那种源于文化的阅读乐趣会随之而来。

图画也是一种韵味

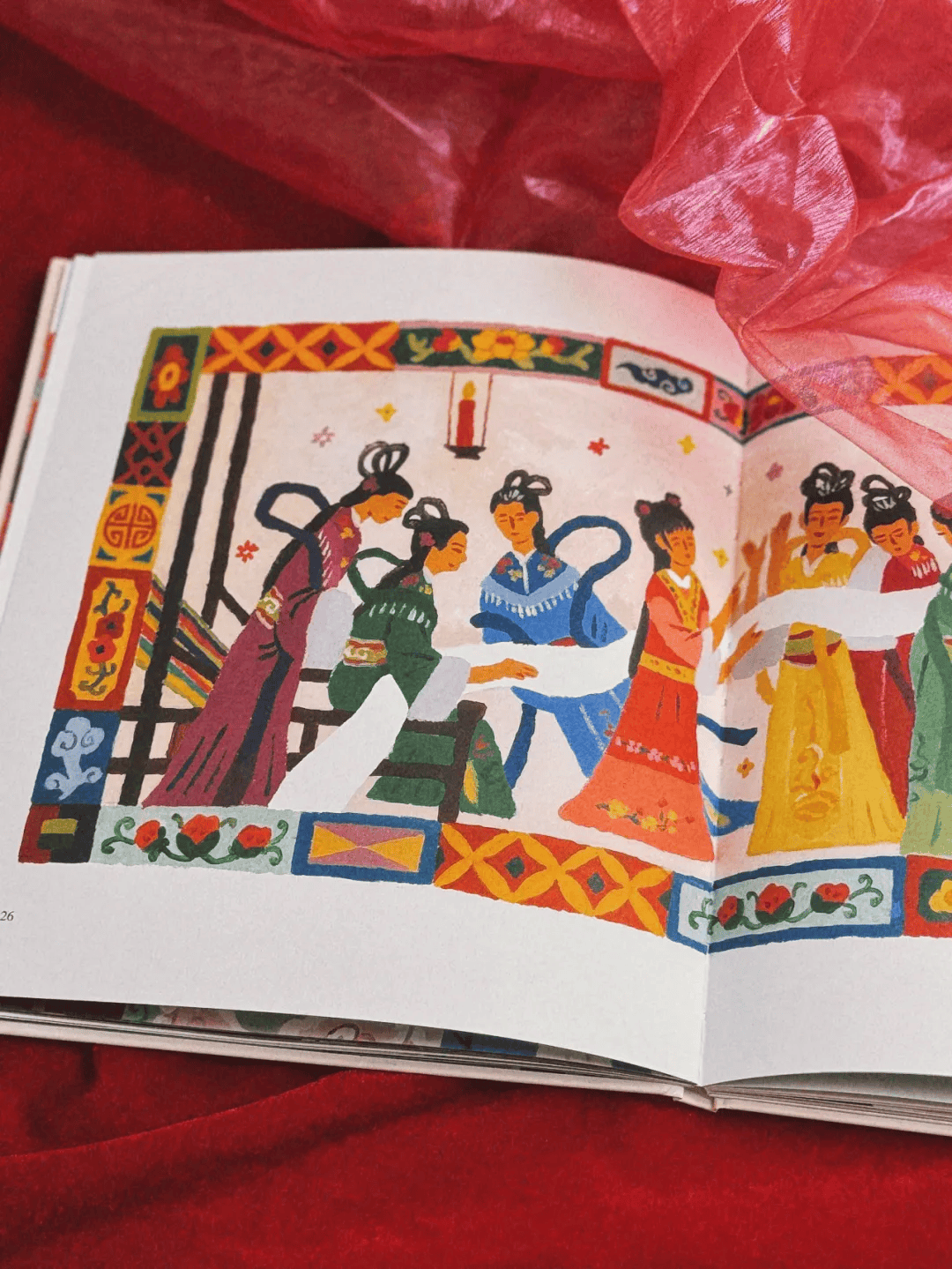

两册《中国经典故事》,除了故事好读,图画看着也很舒服。

这种舒服,来自哪里?

来自记忆深处的联结。

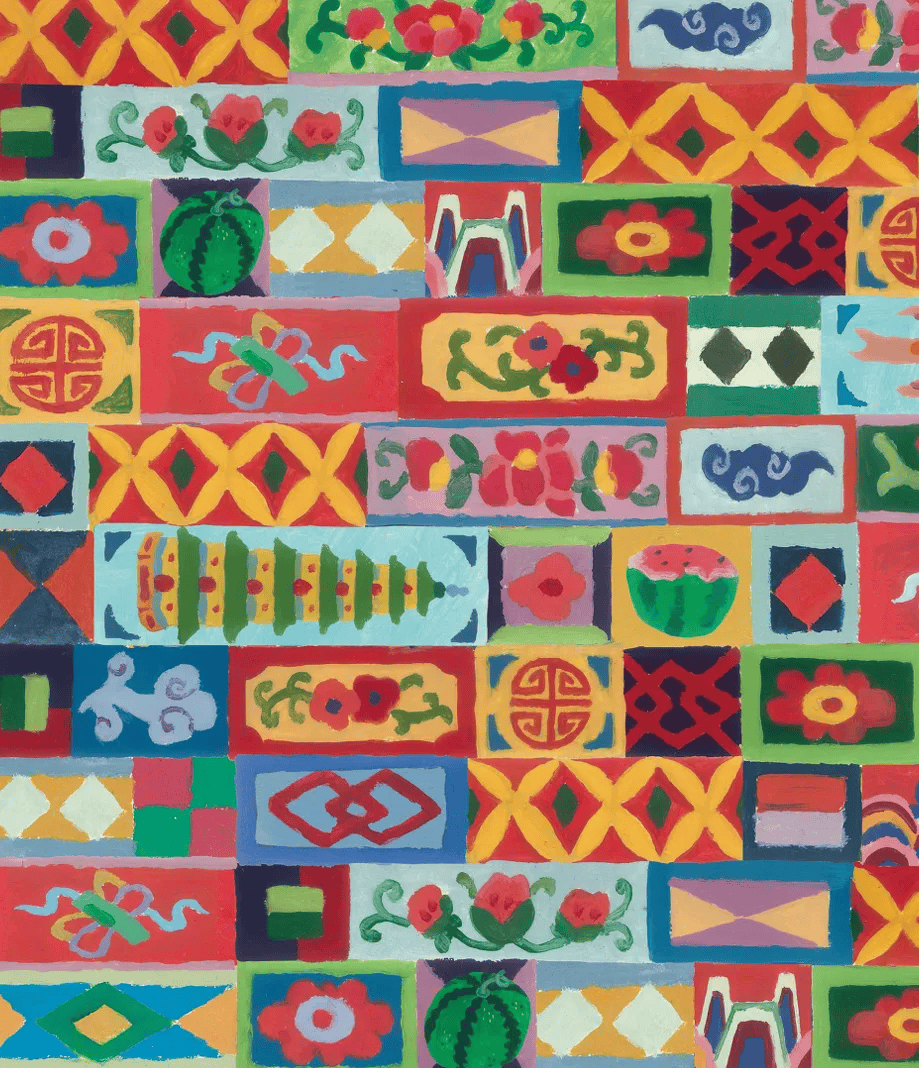

翻开《中国经典故事》,看到书中的图案,老母亲瞬间想起小时候的场景。小时候棉被上的图案,还是孩子们的外婆亲手缝上去的。熟悉的图案,亲切的感觉。

这只是《中国经典故事》的第一页,后面的插画都是根据戏曲故事而画。熟悉吗?

老母亲是熟悉的。

毕竟,小时候跟着爷爷常常去听戏。虽然听不懂戏台上的故事,但戏台上的人物、服饰给人的印象,留在了童年的记忆里。看着《中国经典故事》里的图画,童年中的记忆被唤醒了。

孩子们现在读《中国经典故事》,虽然没有现场去听一场戏曲来得震撼,但对于不怎么了解戏曲的孩子们来说,算是比较容易亲近的方式。

毕竟,故事看得懂,图画看得见。

《中国经典故事:京剧篇》的插画是由插画师吴婳宁所画。 《中国经典故事:地方戏曲篇》的插画,是由插画师郭方伟所画。

书中的插画,有着浓浓的戏曲韵味。

《儿童文学的乐趣》中说“插画家常常通过某种风格让读者联想到这些故事的发源地,从而营造出特殊的氛围。”

看过《中国经典故事》里的插画的孩子们,他们的脑海中,会有独属于中国戏曲的味道。

离戏曲近一点

童书作家周锐,给孩子们写过关于京剧的故事。对于这份创作,周锐老师说希望自己写的书,“让尽可能多的孩子成为京剧爱好者”。

《中国经典故事》又何尝不是呢?

文化学者翁思再聊起京剧时说:只要我们找到合适路径进入京剧之门,就能够领略到中国传统文化的精粹,提高我们的审美能力和文化境界。

《中国经典故事》就是这条路径。

循着这条路径,既可以通过《中国经典故事:京剧篇》,亲近京剧。又可以通过《中国经典故事:地方戏曲篇》,亲近地方戏曲。

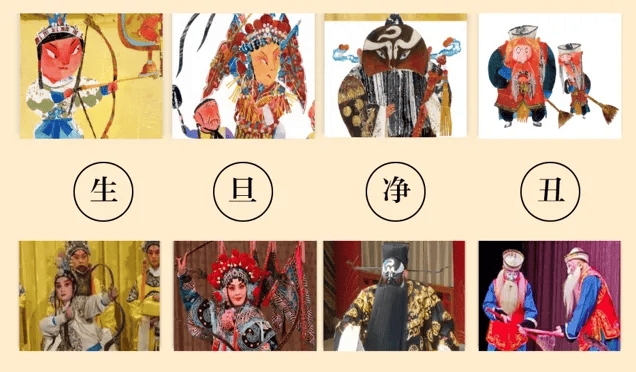

在两册书的最后,都有对相关戏曲的内容介绍。内容不会很长,介绍也不枯燥,孩子们看完故事,会愿意读一读相关的戏曲知识。

易中天老师曾说:艺术教育之要,不在门道,而在味道。艺术欣赏之要,也不在懂得,而在喜欢。研究讲门道,欣赏讲味道。

借着《中国经典故事》,孩子们尝一尝戏曲的味道,试一试戏曲欣赏的味道。

写在结尾的话

其实《中国经典故事》的两册书,在老母亲眼前晃过好多回。但因为老母亲自身对戏曲不感兴趣而错过一回又一回。

那后来为什么又选了呢?不能因为老母亲自己的喜好,而减少孩子了解戏曲的机会。

看过《中国经典故事》之后,想说:幸好没错过。

不管是故事,还是图画,《中国经典故事》都很好。

余秋雨老师说“中国文化藏下了很多美”,关于这份“美”的传承,就像蒋勋老师说的那样“比较深远的文化传承一般都会把文化置放在生活的每一个细节里。”

《中国经典故事》,把戏曲的美、戏曲的传承,置放在了童书的世界中。

原文链接:https://zh-down-kaiyun.com/news/38.html

=========================================

https://zh-down-kaiyun.com/ 为 “开云·体育 (kaiyun)官方网站_KAIYUNSPORTS” 唯一官方服务平台,请勿相信其他任何渠道。

新闻中心 2025-07-12

篮球 2025-07-12

NBA 2025-07-12

篮球 2025-07-12

欧冠 2025-07-12

足球 2025-07-12

足球 2025-07-12

五大联赛 2025-07-12

五大联赛 2025-07-12

欧冠 2025-07-12